認知戦が奪うアジェンダ設定能力とデジタル主権〈サイバー防衛研究会1月例会報告〉

今回のサイバー防衛研究会1では、「認知戦」をテーマとする講演が行われた。本講演では、INODSの一田和樹氏が、認知戦を「偽情報対策にとどまらない構造的な問題」として捉え直す視点を提示した。本稿では、その講演内容をもとに、認知戦をめぐる議論の別の見方を整理する。

「認知戦(Cognitive Warfare)」という言葉は、ここ数年で急速に一般化した。一方で、議論が「フェイクニュース対策」や「偽情報の真偽判定」に寄り過ぎると、問題の核心を外すことがある。偽情報は、直感的に善悪を判別したくなる題材であり、議論の対象として取り上げられやすい。しかし、社会の意思決定を揺さぶる要因は、情報の真偽そのものに尽きるものではない。

一田和樹氏の講演は、「認知戦」の論点を整理し直す内容となった。偽情報があるかないか以上に、自由民主主義社会が「何を重要課題として議論するか」を自分たちで決める力――すなわちアジェンダ設定能力が弱まっていること、そしてその背景にあるデジタル主権の欠如に焦点を当てた。

講演会データ サイバー防衛研究会1月例会「認知戦オルタナティブ」

講演者/一田 和樹(新領域安全保障研究所)

司会/齋藤 孝道 開催日/2026年1月23日(金)

「認知戦オルタナティブ」とデジタル主権の非対称性から発生している問題

一田氏は、現在我々がサイバー空間での脅威(サイバー攻撃や認知戦など)に効果的に対処できないことに疑問を感じており、多様な異なる視点から問題を見直すことで改善の糸口がつかめるのではないかと考えたようだ。

多様な異なる視点、つまりオルタナティブ視点で認知戦を見直し、ひいてはサイバー空間全体の脅威を再整理する試みである。

今回の報告では、「デジタル主権」という視点から問題を見直しており、それによると専制主義国家(講演では「権威主義国家」という言葉が使われている)は民主主義国に対して非対称な優位に立っているという。その結果、NVE(虚無主義的暴力過激派)や「偽情報」をめぐる議論の焦点がずれ、パーセプションハッキングやアジェンダ設定能力の喪失といった問題が生じている。

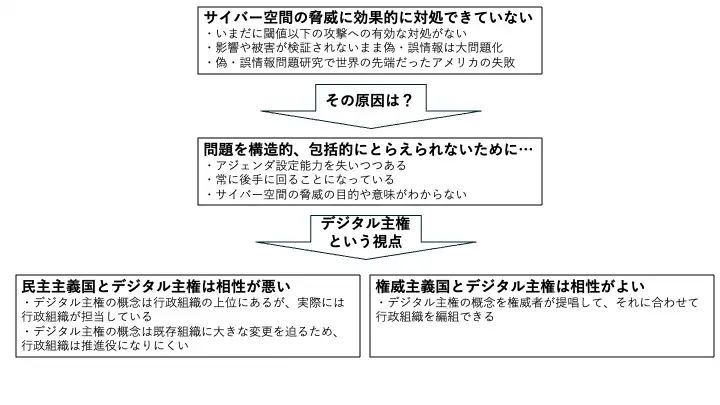

デジタル主権と国家(講演のスライドから。制作:一田和樹)

デジタル主権という概念で整理した場合、欧米の民主主義国では行政がデジタル主権の実務を担っている。しかし、主権は行政よりも上位にあるものなので、構造的に無理がある。これに対して権威主義国では権威者がデジタル主権を主導することで行政よりも上位にあり、デジタル主権を確立し、他国のデジタル植民地化の施策を構造的に無理なく実行できる。この非対称性が認知戦における権威主義の優位を生んでいる。

NVE(虚無主義的暴力過激派)という「別系統」の脅威

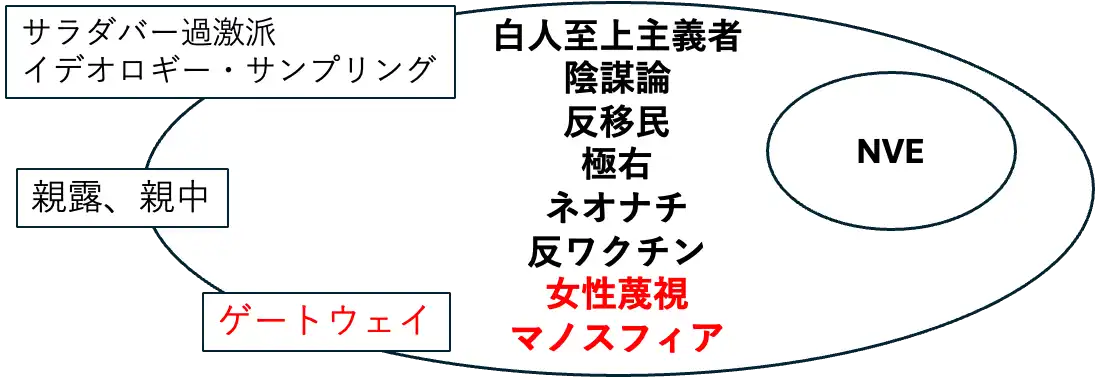

講演冒頭で一田氏がまず取り上げたのは、従来型のテロリズムと異なる形で拡散する過激化の潮流である。一田氏はこれをNVE(Nihilist Violent Extremism:虚無主義的暴力過激派)と言う言葉で紹介し、宗教や政治思想を軸に組織化されてきた従来型の過激派とは性格が異なると説明した。

従来型の過激派は、「大義(目的)」や「イデオロギー」が前面に出やすい。

例えば宗教的救済、国家建設、政治体制の転換などである。これに対して、NVEは、そうした目標がはっきりしないまま、社会への不満や閉塞感を背景に、破壊や混乱へ傾きやすい。言い換えると、「何かを実現したい」というより、「現状を壊したい」という方向に動きやすい。

一田氏は、日本のエンターテインメントや政治の周辺でも、その兆候が見え始めていると述べた。具体例として某格闘技イベントに触れ、ルールや実力行使の「見せ方」が過激化の感覚と接続し得る点を指摘した。また、新興政党や周辺的な政治運動の動きとも結びつき得るという問題提起がなされた。

NVE(虚無主義的暴力過激派)と新興政党や周辺的な政治運動の動き(講演のスライドから。制作:一田和樹)

ここで押さえるべきは、NVEが「特定の組織を見つけて対処すれば終わる」タイプの脅威ではない点である。社会の空気やネット上の文化的動態の中で、断続的に立ち上がる可能性がある。その意味で、後述する「不信の増幅」と組み合わさると、社会の議論が成立しにくくなる土壌になり得る、と整理された。

「偽情報」論がずれる理由:真実性の変化

一田氏は、偽情報・誤情報対策が過熱している現状に対し、「偽情報や誤情報は、そもそもそこまで大きな問題ではない」と述べた。ここでの趣旨は、「偽情報が問題ではない」という意味ではなく、偽情報に過剰反応しても、状況は改善しないということであろう。

歴史的検証や科学的発見の過程では、誤った理解が修正されていく。つまり、誤情報が生じること自体は異常ではない。重要なのは、それを「どのように検証し、どのように修正していくか」というプロセスである。ところが一田氏は、現代の情報環境では、検証が行われる前に政治問題化が進み、社会の感情が先行して動く局面が増えていると鋭く指摘した。

さらに、一田氏は、SNS時代の「真実らしさ」の条件が変わったと説明した。これは「事実かどうか」ではなく、現代人が「本当っぽく感じるかどうか」を決める要素の話である。講演では、次の3要素が挙げられた。

• 即時性:早く出てくるほど信じられやすい

• 雑然さ:整い過ぎていない方が「現場感」が出る

• 感情的共鳴:怒り・不安・共感に刺さる

この枠組みの観点では、たとえ後からファクトチェックを出しても、最初の印象を上書きしにくい。一田氏の議論は、偽情報対策を「真偽判定の技術」だけに寄せ過ぎると、この構造を見落とす、という問題提起であったと言える。

エリューシスの比喩とパーセプションハッキング

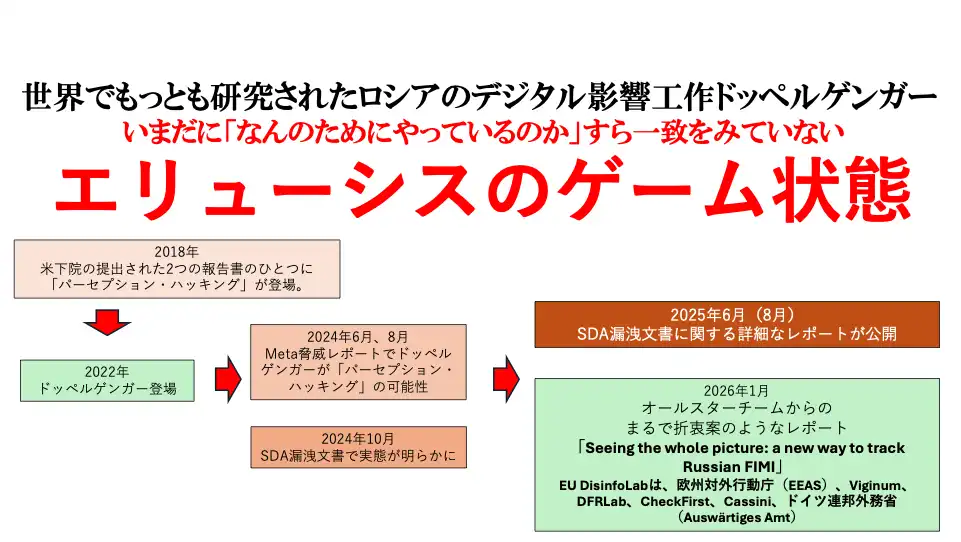

一田氏は、現在の情報戦・認知戦の状況を、トランプゲーム「エリューシス」に例えた。ディーラーがルールを決め、他の参加者はルールを推測するために試行錯誤するゲームである。

ここで言いたいのは、「防御側がルールを理解して対処しようとするほど、攻撃側はルール自体を変えてしまえる」という非対称性である。

この文脈で一田氏は、「ドッペルゲンガー」(注記:ロシアの認知戦の作戦名・グループ名とされるもの)を例に挙げた。2022年に注目され、2024年にはMeta社のレポート等で「(ドッペルゲンガーは)パーセプションハッキング」であろうとの見方が強調されたという。ここで、パーセプションハッキングとは、特定の嘘を信じさせるというより、情報の世界全体への信頼を減ずる手法である。例えば「何が本当か分からない」「どれも怪しい」という空気が広がると、コミュニティ内での議論や合意形成が難しくなる。

ロシアの認知戦の作戦「ドッペルゲンガー」は認知戦のルールを変え続けている(講演のスライドから。制作:一田和樹)

さらに講演では、2025年8月の漏洩文書関連レポートに触れ、「ドッペルゲンガーという組織は存在しない可能性」という示唆も紹介された。もしそうであれば、「特定組織の摘発」を前提にした対策は成立しにくい。ここは、情報空間の対処が、従来の「犯人探しモデル」だけでは回りにくいという説明として使われていた。

【報告者の視点】

講演内容に補助線を付記するなら、認知戦は単なる情報操作ではなく、「共同主観的現実」という人間社会の根幹への干渉として捉えると理解しやすい。

共同主観的現実とは、社会の構成員が「何が起きているのか」「何を前提に議論するのか」を大まかに共有できている状態を指す。法律や制度、国家や通貨といった社会的仕組みは、この共有合意の上に成り立っている。

こうした共有合意を効果的に維持できた集団や国家は、歴史的に見ても協働や動員を可能にし、結果として大きな社会的パワーを獲得してきた。逆に、共同主観的現実が揺らぐと、事実認定以前の前提が崩れ、議論や意思決定そのものが難しくなる。認知戦の脅威は、特定の意見を信じさせること以上に、この共有基盤を不安定化させる点にある。

奪われる「アジェンダ設定能力」

一田氏の講演における中心的な論点は、偽情報そのものの影響よりも、社会が「何を問題として議論するのか」を自ら定める力が弱まりつつある点にある。一田氏はこの状況を「アジェンダ設定能力の喪失」と表現した。

講演では、過去の選挙期間中に「外国人問題」が急速に争点化した例が挙げられた。一田氏の問題意識は、そのテーマの是非そのものではない。世論調査上の優先順位と必ずしも一致しない争点が、ネット上の増幅や政治的利用によって前面化し、他の論点が棚上げされる構図が問題だという整理である。

アジェンダ設定能力が弱まると、社会は「重要度の高い順に議論する」ことが難しくなる。結果として、議論が短期の話題や感情の波に引きずられ、長期的な課題(インフラ、制度、技術基盤など)が後回しになる。一田氏の言う「エリューシスなのだ」という言葉は、この状況を説明するための比喩として使われていた。

デジタル主権:専制主義の非対称的優位

講演後半は、認知戦が展開される基盤としての「デジタル主権」の説明に移った。一田氏は、冒頭で説明した、自由民主主義国家と専制主義国家の間にあるデジタル主権の非対称性についての説明を行った。

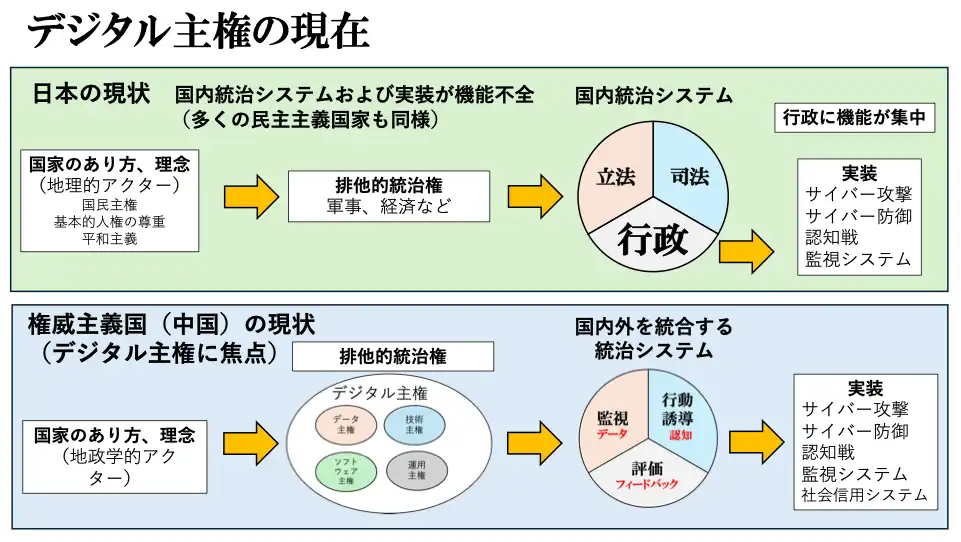

自由民主主義とされる西側の国々では、デジタル主権が「データの置き場所」「規制」「調達」といった行政上の論点に分解されがちである。対して一田氏は、ロシアや中国などの専制主義国家は「統治の仕組み」をまず決め、その仕組みを回すためにデータ・技術を揃える、という順番で組み立てていると説明した。これが冒頭で説明した「民主主義国とデジタル主権は相性が悪い」と「権威主義国とデジタル主権は相性がよい」の意味である。

デジタル主権の現在(講演のスライドから。制作:一田和樹)

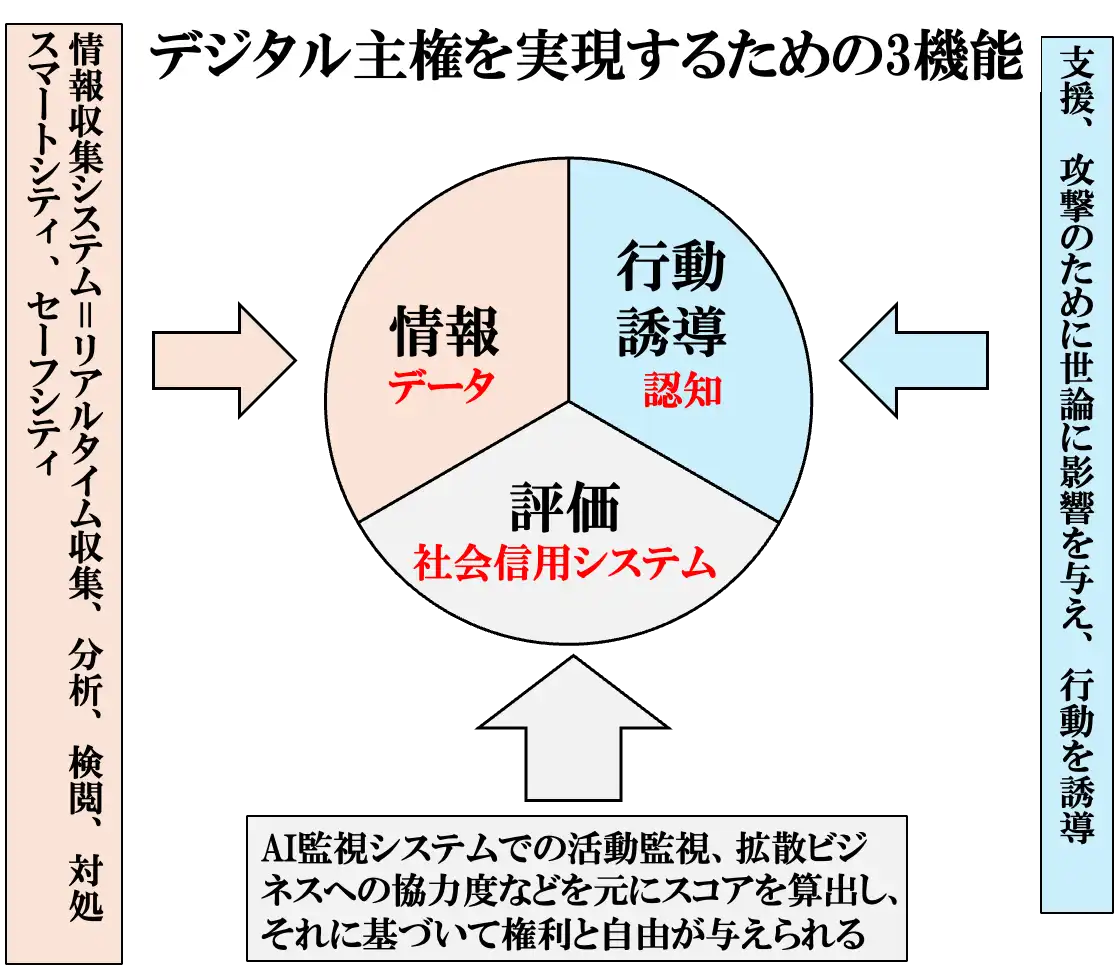

一田氏が示した専制主義国家型のデジタル主権モデルの基本的な作動原理は、次のサイクルとして整理された。

1. 情報監視・収集:カメラやデバイス等でデータを集める

2. 行動誘導:アルゴリズム等で行動を誘導する

3. 評価:スコアリング等で配分・制約につなげる

要するに、監視技術という独立した議論ではなく、「集める→動かす→評価する」という統治のループとして設計されている、という説明だった。そして、このループが技術としてパッケージ化されると、国外にも展開可能になる。

デジタル主権の実現するための3機能(講演のスライドから。制作:一田和樹)

「データトラフィッキング」とデジタル植民地化

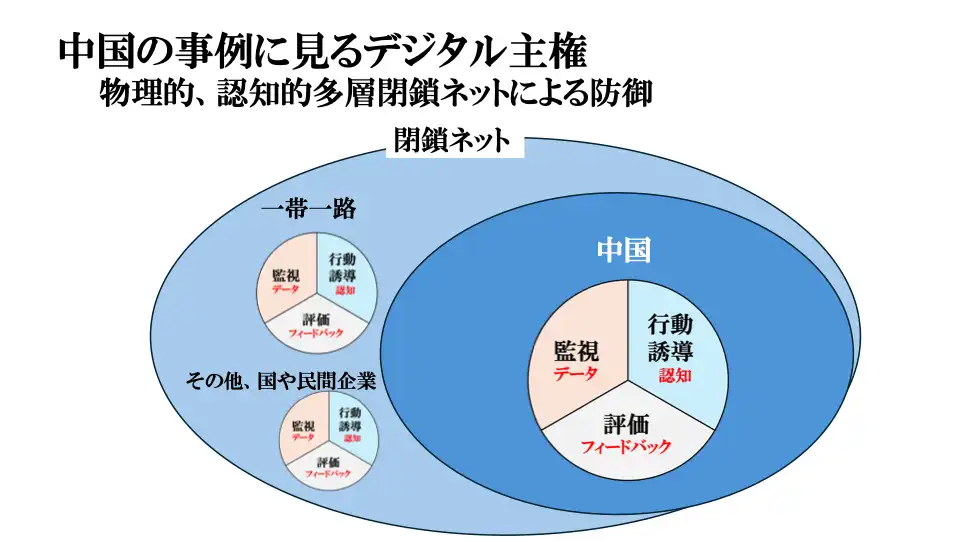

デジタル主権が国外に展開される具体例として、一田氏はGFW(Great Firewall)を海外に輸出している中国企業geedgeに関する漏洩文書の話題を紹介した。

geedgeのシステムが導入された国では、すべての個人や企業、組織の通信や行動に関わるデータが中国本土へ還流する構造が作られる。このシステムは個人単位、都市単位、行政地区単位、国単位、複数の国を横断した地域単位での統合管理が可能となっている。中国本土は前述の情報監視、行動誘導、評価のサイクルを複数のレイヤーで実施することができる。geedgeを導入した国家はほぼ全ての情報を中国に握られ、結果として自国の意思決定やガバナンスに影響が及ぶ可能性がある。こうした状況は、外形的には見えにくいかたちでの依存関係、いわば「デジタル植民地化」とも呼びうる状態を生み出す。

また、多層的な統合システムは防御においても機能する。つまり、それぞれの層で外部からの攻撃の防御と検知や情報のフィルタリングが可能になる。個人や企業のサーバーが直接世界にオープンされている民主主義国に比べて優位に立てる。

中国の事例に見るデジタル主権(講演のスライドから。制作:一田和樹)

geedgeは氷山の一角にすぎず、中国企業が世界に展開している莫大な民生品やクレジットカードの決済などを通じて、情報を収集、統合している。一田氏はこれらを「データトラフィッキング」と表現した。

中国製デバイス(EV、ロボット掃除機、スマートロック、ウェアラブル端末等)が、データ収集の末端になり得るという指摘もあった。一田氏は、「個別製品のリスト化」よりも、データが集まる仕組み自体を問題として捉えるべきだ、という含意で話していたように受け取れた。

ここでの論点は、「すべての情報が抜かれている」点ではない。重要なのは、通信や行動のログが大量に集約されると、個人単位では断片に見えるデータでも、分析側からは行動パターンとして見えるようになる点である。

【報告者の視点】

デジタル基盤を通じて通信や行動データが外部へ流通可能な構造が形成されると、一田氏の言う「データトラフィッキング」が成立する。その結果、「集める→動かす→評価する」という統治サイクルが技術として実装され、専制主義国家に特有の統制モデルが、対象国の内部に組み込まれ得る状態が生まれる。故に、デジタル技術や基盤を他国に依存すること自体が、デジタル時代における新たな安全保障上の脅威となっているのである。

おわりに:認知戦を「読み替える」

本講演が示していたのは、フェイクニュースの真偽を検証し、訂正するという従来型の対応が、すでに問題の中心から外れつつあるという現実である。

社会の関心が情報の正誤(ファクトチェック活動など)に向けられている間にも、専制主義国家を中心に、「行動を観測し、誘導し、評価」するための技術基盤は、ハードウェアとソフトウェアの両面で着実に整備されてきた。そこでは、特定の主張を信じさせることよりも、『人々の選択や振る舞いが生じる環境そのもの』を設計することが重視されている。

同時に、国内では、明確な理念や目標を持たないNVE的な動きが社会の疲弊や分断(孤立)を拡大させている。これは単なる過激化の問題ではなく、社会が自ら「何を重要な論点として扱うのか」を定める力、すなわちアジェンダ設定能力を弱める方向に作用している。その結果、議論は断片化し、優先順位は外部から誘導されやすくなる。

こうした状況下で問われているのは、特定の国や組織の影響工作を個別に暴くことではない。自らの社会が、どの前提を共有し、どの文脈で状況を理解し、何を基準に意思決定を行うのかという、より基礎的な設計の問題である。アジェンダ設定能力やデジタル主権は、制度や技術の話にとどまらず、社会が主体として振る舞い続けられるかどうかを左右する条件になりつつある。

本講演のタイトルにある「認知戦オルタナティブ」とは、認知戦という現象を別枠の脅威として扱うのではなく、認知・サイバー・物理といった複数のレイヤーを横断する戦略環境として捉え直す視点そのものを指しているのだろう。

2026年は、西側諸国を形作る自由民主主義が直面している課題をイベントの単位で追い続ける(=イベントドリブン)のか、それとも構造として読み替えるのかが、静かに問われ始めている節目にある。

なお、一田和樹氏は2月21日にデジタル主権について講演をする予定なので、この記事を読んで関心を持たれた方は参加してみるとよいだろう。

日本セキュリティ・マネジメント学会第17回公開討論会開催

『デジタル主権とは誰のものか ──国家・企業・市民の境界線』

https://www.jssm.net/news/10057/

注

- 元陸上自衛隊システム防護隊初代隊長の伊東寛氏らが2015年に始めた私的研究会。現在、INODS代表・齋藤孝道が主宰し、今回120回目の開催。サイバー防衛研究会 連絡先:info@stratcyber.org Web: https://stratcyber.org/ ↩︎